He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cómo desearía que

ya estuviera encendido! - Lc 12,49 -. Carta no pastoral de un cristiano a los

Obispos de Navarra y del País Vasco sobre el futuro de esta Iglesia y esta

Iglesia en el futuro

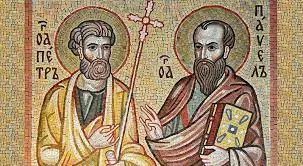

Cada época produce una narración y una representación

particular de Dios y, por lo tanto, también de Jesucristo. Al igual que en el

arte, Jesús es representado con las formas, los costumbres y las vestimentas de

la época. Cada época histórica pinta, narra y cuenta a Jesús de una

manera determinada: a todo esto podemos llamarlo inculturación.

Por ejemplo, ya estamos acostumbrados a la imagen del

Dios trinitario, que es relación en sí mismo; estamos acostumbrados incluso a

la imagen del Dios sufriente: en la historia de la Iglesia, de hecho, poner el

sufrimiento en Dios podía chocar con cierto tipo de pensamiento, sobre todo el

helenístico, que sin embargo contribuyó a proporcionar el vocabulario para

elaborar las definiciones de nuestro patrimonio teológico.

Muchas de estas inculturaciones que nos llegan del pasado

parecen inadecuadas, deficientes, incapaces de decir y anunciar a Dios hoy. Hoy

se renueva la necesidad de favorecer el encuentro entre el Evangelio y la

historia para saber qué imágenes son más adecuadas para declinar la buena nueva.

No se trata de renegar del pasado, sino de percibir que, en un mundo vaciado de

trascendencia, en un cielo despejado de dioses, el hombre puede ser alcanzado

todavía por la narración evangélica que creemos prometedora y significativa

para toda la humanidad.

Cada vez pienso un poco más que el anuncio todavía puede

llegar al hombre contemporáneo si se introduce la siguiente perspectiva: Jesús

de Nazaret, en su humanidad, nos habla plenamente de Dios.

Hoy es necesario subrayar esto. Una perspectiva que no

es, como se podría pensar, relativista o minimalista, y que ciertamente no

pretende descalificar la figura de Jesús como Hijo de Dios marginando su

naturaleza divina.

En la carta a los Efesios, Pablo escribe: «... en

él habéis sido instruidos, según la verdad que es en Jesús» (Ef 4,21),

y la verdad para el Nuevo Testamento es la revelación plena de Dios. No se dice

en el Kyrios –Señor–, ni en el Cristo (Christόs), sino en Jesús de

Nazaret.

Se trata, pues, de captar la cualidad reveladora de la

«práctica» de humanidad de Jesús, es decir, cómo el hombre de Nazaret ha

declinado lo humano. Porque eso es lo que narra y revela Dios. La manera de

hablar, escuchar, encontrar, amar, rezar de Jesús: eso es lo que revela el

rostro de Dios.

Y es que al Dios cristiano lo vemos ahí, totalmente en la

humanidad de Jesús de Nazaret. No es minimalismo teológico. El día en que los

creyentes comprendamos lo que significa subrayar la humanidad de Jesús como

narrador de Dios, nos daremos cuenta de que esto requiere un esfuerzo de

evangelización radical de nuestra propia humanidad, que involucra todas las

fibras de nuestro ser —intelectual, físico, emocional, afectivo, psicológico—

llamadas a dejarse impregnar por la palabra fecunda del Evangelio.

Es un quehacer de conversión integral, personal, eclesial

y comunitaria. En la narración de Jesús, elaborada en los siglos pasados y

recientes, se ha producido una divinización a veces demasiado rápida de Jesús,

olvidando su simple humanidad.

En una bella entrevista que el entonces patriarca

ortodoxo Atenágoras concedió a Olivier Clément venía a decir más o menos que hemos

olvidado la simple humanidad de Jesús. Aquella que a través de gestos y

palabras narra a Dios.

La humanidad de Jesús puede tender un hermoso puente

entre el texto evangélico y nuestra existencia actual, porque esa humanidad nos

interroga: ¿cómo hablamos, cómo vivimos las relaciones, cómo escuchamos, cómo

declinamos lo humano? El cristianismo es una interpretación, una hermenéutica

de lo humano.

Probablemente seguimos proyectando sobre Dios, y por lo

tanto sobre quien lo narra, imágenes de poder milagroso, fuerza sobrenatural,

sacralidad ultraterrena, que en realidad son rotundamente desmentidas por el

mismo Evangelio.

A mí me impacta mucho, por ejemplo, el episodio de las

tentaciones de Jesús (Mt 4,1-11; Lc 4,1-13), donde Jesús rechaza, discerniendo

que son diabólicas, es decir, procedentes del maligno, de Satanás, las

tentaciones del poder milagroso: convertir las piedras en pan, por ejemplo,

donde el pan puede ser explotado como instrumento seductor de poder: es la

hermenéutica que hace el escritor ruso Dostoievski en La leyenda del Gran

Inquisidor: el viejo cardenal reprende abiertamente a Jesús hasta

condenarlo de nuevo a muerte.

¿Y por qué? Porque Jesús se negó a hacer el

milagro de convertir las piedras en pan, no complaciendo a la gente que, afirma

el Inquisidor, no busca otra cosa. La gente no busca a Dios, sino el milagro,

cambiándolo por la libertad, solo quiere ser alimentada. Todos los poderes

mundanos lo han entendido muy bien: panem et circenses.

O bien, he aquí la otra tentación: «Si eres Hijo de

Dios, tírate abajo. Está escrito: a sus ángeles les dará órdenes en tu favor y

te llevarán en sus manos». Vuelve de nuevo lo milagroso, lo religioso,

lo sobrenatural: el templo utilizado como estrado para la propia afirmación. O,

por último, la tercera tentación relativa a los poderes de la tierra a cambio

de la adoración.

Proyectamos sobre Dios imágenes de grandeza, fuerza,

poder. Sin embargo, la grandeza del cristianismo reside en descartar todos los

poderes.

Y ya no podemos comprender el «escándalo» del

cristianismo porque, en última instancia, también nosotros cultivamos

implícitamente una mens religiosa, instalamos y pensamos a Dios

en la lógica de lo omnipotente, de lo fastuoso, de lo sobrehumano, de lo

prodigioso, de lo sobrenatural.

Considerar al ser humano como lugar de

revelación de Dios nos parece un debilitamiento de Dios. Nosotros,

los creyentes, en cambio, confesamos que el salvador del mundo es el hombre

colgado en la cruz, desnudo y en total derrota. Este es el escándalo.

Pablo tiene razón: «Nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo

para los judíos y locura para los paganos» (1 Cor 1,23).

El énfasis en lo humano va precisamente en la dirección

de la kenosis (Fil 2,7) [11], que es la de la encarnación, la asunción de la

fragilidad de la condición humana. El cristianismo no es solo paradoja, sino

también oxímoron.

Y me pregunto si la «potencia» del cristianismo, su

capacidad de desarrollar un pensamiento a la altura de los retos culturales

contemporáneos, no reside precisamente en esta yuxtaposición, por así decirlo,

antinatural de realidades contrastantes: Dios y el hombre Jesús, el

Salvador del mundo y el impotente colgado en la cruz.

De ahí la vida cristiana como oxímoron: amar al que no es

amable, al enemigo. Porque está muy bien decirlo, pero el corazón del Evangelio

es «amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen» (Mt

5,44). El enemigo es lo no amable por excelencia. O esperar lo inesperable:

esperar que ese cadáver resucite. O creer lo increíble: creer en la muerte de

la muerte, creer en la resurrección del cuerpo muerto. La fe, la esperanza y la

caridad se sitúan bajo el signo de la oxímora.

Subrayar lo humano genera escándalo: preferimos

aferrarnos a nuestra seguridad religiosa y crearnos una imagen de Dios que

finalmente escape a nuestras fragilidades, debilidades y límites. El proprio

del cristianismo nos advierte: mira, Dios está cerca de ti, no lo busques

lejos, en lo alto de los cielos o en lo profundo de los abismos, como sugiere

el Deuteronomio (Dt 4,7); está ahí, en lo humano que hay en ti, en lo humano

salido de las manos creadoras de Dios, frágil y con todas sus sombras. Búscalo,

Dios, y encuéntralo precisamente allí: es una labor de conversión de mentalidad

y de reforma eclesial.

Quizá hasta hemos perdido por el camino aquella conciencia

de que el cristianismo no es una religión al uso. La actitud que preferimos es

sobre todo «devocional», es decir, aquella que nos permite crear una imagen de

Dios que, en última instancia, dominamos y está en nuestro poder. Al proyectar

en Dios nuestros deseos, nuestras necesidades, nos eximimos de hecho del

trabajo de cuestionar lo que somos humanamente en lo más profundo de nosotros

mismos (y lo que estamos llamados a ser).

El riesgo del cristianismo hoy es haberse convertido en

una práctica que no pide nada. ¿Dónde está la diferencia entre la vida de los

cristianos y la de los demás? ¿Una hora de Misa los Domingos para luego salir y

seguir haciendo exactamente lo mismo que todos? Quizás sí, quizás basten unas

pocas actividades socio-solidarias o relaciones filantrópicas-altruistas: pero

hasta ahí llegamos todos, no hace falta a Jesús de Nazaret.

Dios reducido a equivalente simbólico de una relación

altruista. He aquí que el camino devocional-religioso corre el riesgo de

anestesiar precisamente el impacto escandaloso del Evangelio, desbarata la

locura del cristianismo y hace que el cristianismo actual sea descolorido, descafeinado y

poco atractivo.

La Iglesia tiene sin duda muchos adversarios que son

mucho más seductores, mucho más poderosos y ejercen una fuerza de atracción a

la que es difícil resistirse. Hoy en día, el demonio de la facilidad, también

conocido como «todo y ahora», es una fuerza dominante que atrae y se opone a la

difícil, laboriosa y lenta construcción de una identidad humana y cristiana

sólida y consistente.

La fe también nos pone ante una elección entre el camino

fácil y el camino difícil: y el camino fácil, un poco como la puerta ancha y el

camino espacioso del que habla el Evangelio (Mt 7,13-14), es más atractivo y es

casi obvio tomarlo sin pensarlo dos veces.

Seguramente no es necesario enumerar los muchos enemigos

seductores que ofrecen en el mercado sus mercancías, decididamente más

atractivas que la austera y un poco pasada de moda oferta evangélica. Pero aquí

radica la responsabilidad de la Iglesia, de las comunidades cristianas —de

quienes en la Iglesia detentan la autoridad—, pero en realidad de todos,

presbíteros y laicos, animadores pastorales, catequistas: narrar lo

humano de Jesús que habla a mi vida porque habla de la vida. Y aquí debemos

preguntarnos: ¿qué es lo humano hoy?

En primer lugar, lo humano hoy se pone a prueba a diario

por lo inhumano. Se puede incluso decir que lo inhumano es una posibilidad

siempre presente en lo humano. Como escribe el

poeta Wystan Hugh Auden: «El mal nunca es extraordinario y siempre es

humano. Comparte nuestra cama y se sienta a nuestra mesa».

Los seres humanos somos muy buenos creando lo inhumano,

humillando lo humano, produciendo inhumanidad. Al mismo tiempo, todo el mundo,

no solo los cristianos, desea relaciones basadas en esa humanidad que consiste

en el respeto y el reconocimiento del otro, la veneración de la dignidad y la

sacralidad del otro, de su preciosa y precaria singularidad inscrita en su

rostro. El rostro es el único icono verdadero y auténtico de lo trascendente.

Además, hoy nos enfrentamos al gran desafío de lo

poshumano, una tendencia histórico-cultural de pensamiento e

intervención sobre la realidad que ya es omnipresente: me refiero al

pensamiento posmortal, a la mecanización del hombre y a la humanización de las

máquinas, a la creación de robots sensibles, a lo que puede surgir de las

aplicaciones de la Inteligencia Artificial, etc.

Precisamente, ¿qué es hoy el ser humano? Es una pregunta,

también porque las concepciones del ser humano en África, en América, en Asia,

en Oceanía… en Europa son diferentes. Hoy vivimos en un

mestizaje de culturas y diferencias antropológicas y nos cuesta mucho

orientarnos y tener una línea directriz única y compartida que seguir para

responder a la pregunta sobre la identidad del ser humano.

¿Y qué es la vida humana? ¿Tiene algo que decir el ser

humano de Jesús de Nazaret al ser humano particular, único e irrepetible que

soy yo?

Precisamente porque vivimos en una época cultural que

está remezclando radicalmente el mapa antropológico y el sentido de lo humano,

la acción pastoral evangelizadora de la Iglesia debería ser más atenta y

consciente, sobre todo hacia los jóvenes: asumir la práctica de la

humanidad de Jesús tal y como se narra en los Evangelios y mostrar que el

Nazareno ofrece una dirección. Atención: no digo la dirección, esto es

importante, sino una dirección.

No hay ninguna necesidad de Jesús hoy. Su humanidad es

una posibilidad, una oferta, una propuesta. El cristianismo hoy ha salido del

régimen de la cristiandad, reconociendo que ya es una minoría. Lo dijo el Papa

Francisco en su discurso a la Curia con motivo de aquella felicitación

navideña: «Ya no estamos en la cristiandad» (21 de diciembre de

2019).

La de Jesús es una auténtica «hermenéutica de lo humano»,

pero junto a otras narrativas; se traicionaría a sí misma si pretendiera ser la

única, la mejor, aquella a la que todos deben referirse o que todos deben

llegar a abrazar. Hay que decirlo claramente. La condición minoritaria en la

que se encuentra hoy el cristianismo en Occidente significa que pierde y

perderá en extensión, pero podrá tal vez ganar en convicción. Al fin y al cabo,

los discípulos no eran más que un pequeño grupo. Sin embargo, supieron irradiar una alternativa, una novedad radical al mundo cultural tomando en serio la humanidad de su maestro.

De nuevo me viene a la mente lo que decía Atenágoras a Olivier

Clément: los cristianos hemos convertido el cristianismo en una especie

de casuística moral, cuando en realidad el cristianismo es fuego, vitalidad,

generatividad. ¿Dónde encontramos hoy esta vitalidad?

Es la experiencia inicial de los dos discípulos de Emaús

(Lc 24,13-35): el anuncio de la Iglesia contemporánea se asemeja a un obituario

(que es exactamente lo que hacen los dos de Emaús), dando así la razón a

Nietzsche cuando decía que en las iglesias solo se recita el requiem

aeternam Deo, «el eterno descanso a Dios» que ha muerto.

Los dos

de Emaús hacen un relato intachable, hablando de Jesús como profeta, hombre

poderoso en obras y palabras, pero hablan de Él como si fuera un muerto. Falta

el elemento de la resurrección, que no se refiere solo al más allá, al post

mortem, sino que se convierte para los cristianos en una práctica de

resurrección cotidiana, en fuego vivificante del hoy.

Todas y cada una de las ofertas del supermercado hay que

pagarlas. La oferta cristiana tiene el sentido gratuito del don, es

precisamente una posibilidad de vida que se te abre, un futuro que se te

descubre, una alternativa a... Y que nace de la toma de conciencia de un don

que te precede y por el que puedes apostar toda tu vida. Es el camino, la vida

que Jesús ofrece, y la ofrece viviéndola, testificándola, narrándola

existencialmente, recorriéndola él mismo primero, «dejándonos un rastro

para que sigamos sus huellas» (1 P 2,21).

Este camino-oferta no solo no responde a la lógica

mercantil, del do ut des, sino que la desmiente de manera

radical. Esto es determinante: percibir que el cristianismo se convierte

en un camino diferente, muy alejado de los parámetros de la sociedad mercantil

en la que el hombre mismo se ha reducido a una mercancía. No, el cristianismo

se propone como la posibilidad de dilatar lo humano en una perspectiva

diferente, decididamente alternativa, escandalosa y, sin embargo, tremendamente

fascinante, prometedora y llena de aventura.

¿Cómo podemos hacer apreciar lo humano de Jesús, camino

fascinante y prometedor, si las personas que nos hablan del Evangelio asumen el

papel de funcionarios obedientes o burócratas rígidos?

Se necesita testimonio, mucha creatividad y valentía, hay

que estar inflamado por una pasión. Y si Jesús no consigue convertirse en una

pasión generativa, en valentía creativa, ¿qué «transmisión» puede haber, qué

contagio saludable puede producirse? ¿Qué fascinación o qué deseo podemos

suscitar?

¿No se tratará de reavivar el fuego? La mañana de Pascua, Jesús, sin ser reconocido, recorre un buen trecho con

los dos discípulos que dejan atrás Jerusalén; el camino es ya imagen del futuro

de la Iglesia y de la Iglesia del futuro. El Resucitado camina con ellos, habla

contando las Escrituras: su palabra está arraigada en una historia concreta, la

historia de Dios con el pueblo. Y se reaviva el deseo que se había apagado en

los dos caminantes. Es ahí, en el camino, donde hay que reavivar el fuego del

deseo. Quizás haya que preguntarse por qué hemos apagado el fuego del

Evangelio.

El fuego se ha apagado por culpa de un cierto moralismo,

del «hay que hacer», que se presenta como el camino más obvio e inmediato. El

vocabulario del deber puede ser importante. Hay cosas en la vida que hay que

hacer. Nos guste o no. Sin embargo, basar una vida de fe en el tema del deber

no puede sostenerse a largo plazo: el voluntarismo te hace avanzar durante un

tiempo y luego fracasa. No podemos reducir el Evangelio de la libertad a un

manual de moral del deber.

Esta es una cuestión decisiva, sobre todo para las

generaciones jóvenes, que precisamente en el plano moral, y no digamos en el

plano de la ética sexual, están a mil leguas de lo que la Iglesia sigue

predicando y pidiendo que se practique. ¿Quién soy yo, un hombre de la Iglesia,

para decirte a ti, joven, a quién debes amar y cómo debes amarlo? ¿Quién soy

yo, representante de la religión, para erigirme en intérprete y dueño del amor

y pretender orientar tu deseo? ¿Quién soy yo? ¿Quién te crees que eres Joseba,

cristiano, misionero claretiano, presbítero?

Aquí habría que mencionar una idea que, aunque soy

consciente de que puede resultar discutible, me convence cada vez más

personalmente, y es que la moral, la ética, es un producto humano, un artefacto

(incluso cuando se inspira en dictados religiosos) que cambia con el tiempo y

somos nosotros quienes la elaboramos históricamente. No es algo que viene dado

desde arriba. Las posiciones de la historia de la Iglesia con respecto a

múltiples cuestiones que afectan a la ética han sido diferentes, nunca

unívocas. Han evolucionado con el desarrollo de la historia. Como se atribuye

al Papa Juan XXIII: «No es el Evangelio lo que cambia: somos nosotros los

que empezamos a comprenderlo mejor».

Si miramos la humanidad de Jesús,

no me parece que Jesús prestara tanta atención a ciertas dimensiones de la

moralidad. Me pregunto si los silencios de Jesús no se han convertido en temas

recurrentes, incluso preferidos, en nuestras reflexiones, debates, propuestas …

Y, al revés.

¿No se tratará de reavivar el fuego? También Jesús vino a

traer el fuego: «He venido a traer fuego a la tierra, ¡y cómo desearía que ya

estuviera encendido!» (Lc 12,49). Es una palabra espléndida. ¿Lo que Jesús vino

a traer, lo hemos alimentado, mantenido encendido o enterrado? Y la advertencia

del Nuevo Testamento sigue viva y urgente para los cristianos a lo largo de la

historia: «No apaguéis el Espíritu» (1 Ts 5,19).

P. Joseba Kamiruaga Mieza CMF